Anni dopo la morte del figlio Sonny, Vito Corleone avrebbe detto che quel ragazzo prepotente e impulsivo non aveva né l’intelligenza né la pazienza per diventare un Don. Non avrebbe mai potuto guidare la famiglia. Compito poi, a suo modo, egregiamente svolto dal fratello minore, Michael. Una parte della malinconia per non essere assurto nelle grazie del padre è passata nella voce e nelle rughe di James Caan, che ne Il Padrino era Santino, detto “Sonny”.

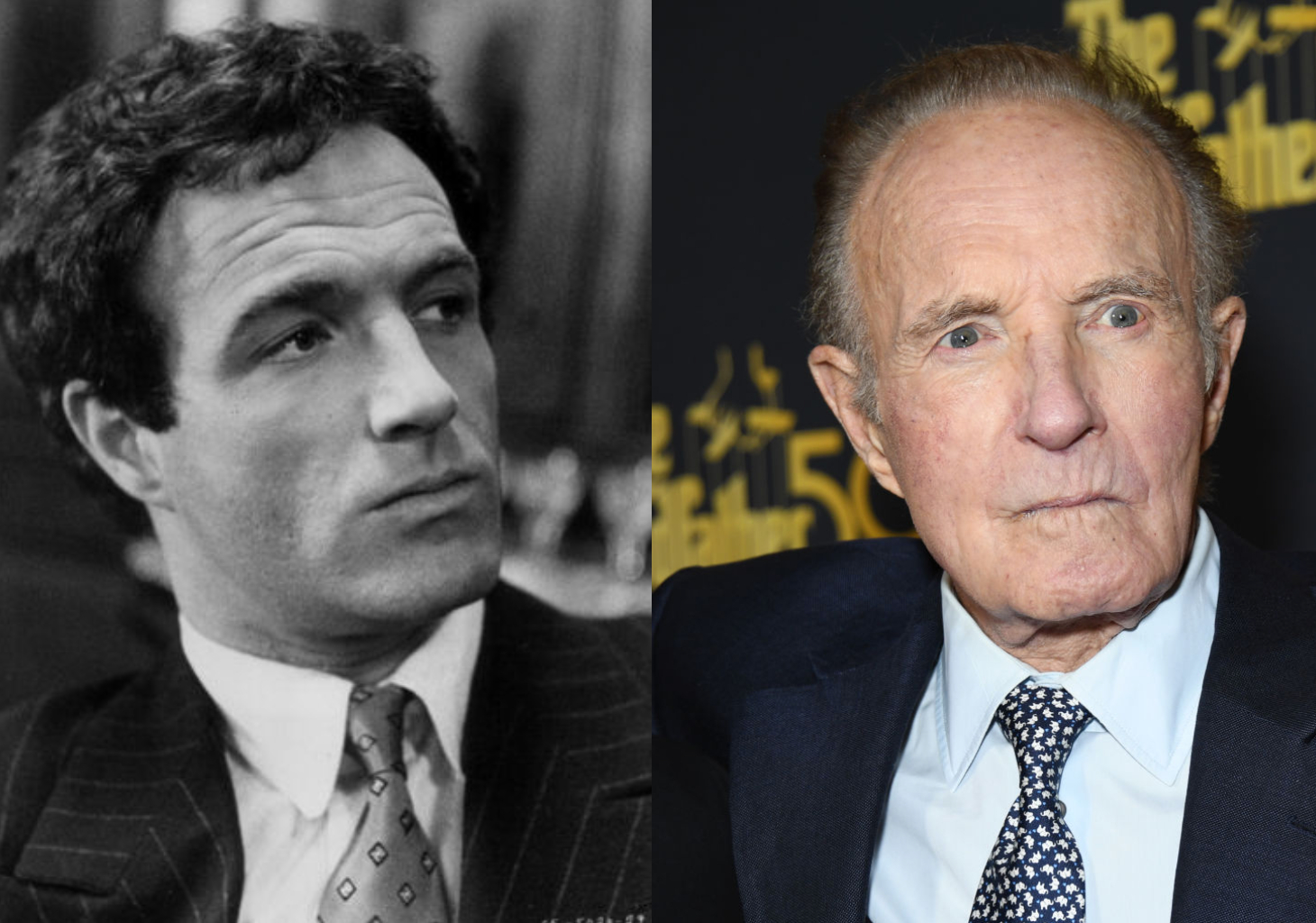

Francis Ford Coppola e James Caan in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Padrino. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Paramount Pictures)

«Sono un uomo terribilmente rancoroso» confessa oggi, a 81 anni, nessun riferimento all’Edipo, ma ricordando quell’Oscar mancato, nel 1972, per i «giochi di palazzo e le regole ridicole dell’Academy». Per Il Padrino, film grandioso che ha appena compiuto mezzo secolo e che, ringiovanito dal restauro realizzato dalla Paramount e dalla casa di produzione di Francis Ford Coppola, American Zoetrope, è tornato nei cinema di mezzo mondo, i produttori puntarono tutto su Marlon Brando, che nel film era Vito, il patriarca, e doveva essere il solo protagonista. Con il risultato che «mi ritrovai candidato nella categoria non-protagonista insieme a Bobby Duvall e Al Pacino». Inevitabile che i voti si disperdessero. «Al non-protagonista? Nonsense».

L’assenza di Pacino

Pacino alla cerimonia infatti non si presentò, in polemica con la decisione: la sua presenza sullo schermo era di gran lunga superiore a quella di Brando. Ma Brando era Brando, e quell’Oscar, com’era scritto, lo vinse: «Non ce n’è mai più stato uno come lui, più attore di qualunque altro attore mai esistito, gli volevo molto bene» ricorda Caan. Alla fine il premio per il miglior non-protagonista andò a Joel Gray per Cabaret. «L’hanno premiato perché ballava il tip tap! L’Academy? Una manica di str…».

“Grande” è un aggettivo che ricorre spesso durante l’intervista con James Caan. Grande fu quel film, tratto da un romanzo di straordinario successo e sceneggiato a quattro mani da Mario Puzo e Francis Ford Coppola. Il libro, e poi il film, per la prima volta mostravano, oltre alla violenza, agli aspetti più sordidi e all’immoralità della mafia, anche i valori che paradossalmente quei criminali incalliti condividevano: famiglia, amicizia, lealtà e, naturalmente, il famoso codice d’onore. Ma grande fu anche il successo che chiunque fu parte di quell’avventura condivise. Lasciando un segno.

Capire “le famiglie”

Il produttore Albert S. Ruddy ricevette minacce di morte già alla vigilia del primo ciak. E il lavoro diplomatico con le “famiglie” di Little Italy non fu impresa da poco. Il risultato fu una sorta di “collaborazione”, una consulenza diremmo oggi: «Il punto è che Francis non era un italiano mediterraneo, era un italiano di Brooklyn» spiega Caan. «Non sapeva niente di quel mondo criminale, la sua famiglia sapeva tutto di musica, i suoi erano vicini a Toscanini. Non era un esperto di omicidi, spartizione del territorio, regolamenti di conti. Per capire le famiglie, doveva conoscerle». E loro si presentarono. Proprio l’anno prima dell’inizio delle riprese Joe Colombo, capo di uno dei cinque clan che controllavano il crimine organizzato a New York, aveva creato la Lega antidiffamazione degli italoamericani. E l’interpretazione che James Caan aveva dato di quel primogenito rabbioso e violento, ma allo stesso tempo premuroso e generoso, donnaiolo impenitente ma pronto a rischiare la vita per difendere la sorella, non solo rispondeva ai criteri stabiliti dalla Lega («Sono stato il capitano della Lega per due volte e non ero nemmeno italiano. Ci crede? Per due volte!»), ma fu tanto convincente da far finire l’attore cresciuto a Sunnyside nel Queens anche sotto la lente dell’Fbi. Un errore di valutazione e un eccesso di talento.

Caan è decisamente credibile nell’improvvisazione in cui fa a pezzi la macchina fotografica di un reporter che vorrebbe documentare l’arrivo degli ospiti al matrimonio della sorella. Per gettargli poi due banconote come risarcimento. Nicholas Pileggi, anni dopo autore dei romanzi da cui Martin Scorsese trasse Casinò e Quei bravi ragazzi, nel 1971 sul set de Il Padrino passò parecchio tempo per conto del New York Times. Pileggi scriveva della fascinazione di Caan per gli italoamericani: «Come si muovono! Li guardavo insieme alle loro ragazze, alle mogli. Quando brindano, dicono “centanni”, “salute a nostra”, meravigliosa roba del Vecchio Mondo, di ragazzi che sono nati qui e non parlano nemmeno italiano».

Un’idea di mascolinità

Caan, come tutta quella generazione di attori era una spugna. L’ideale di mascolinità che forgiò con tanta cura per dar vita al suo Sonny («Hanno un linguaggio di strada tutto loro. Non è italiano, certo, e non è inglese» raccontava a Pileggi) poi gli restò appiccicato addosso. «Mi hanno sempre scelto per il ruolo dell’uomo tosto o dell’eroe» dice. «Anche se prima de Il Padrino avevo fatto di tutto: il musical, la commedia romantica». L’esordio era stato, per un pugno di fotogrammi e senza nome nei crediti in Irma la dolce di Billy Wilder, che battesimo!

Ma un grande film è anche, inevitabilmente, uno spartiacque. Nel dopo-Padrino James Caan ha soprattutto digrignato i denti e si è scorticato le nocche a furia di dar pugni: «Ho fatto ottimi film» rivendica. «40.000 dollari per non morire di Karel Reisz, Funny Lady con Barbra Streisand e il mio preferito, Strade violente di Michael Mann». Ma in una filmografia che sfiora i 140 titoli, tra cinema e tv, vale la pena di citarne altri: Arriva un cavaliere libero e selvaggio, Quell’ultimo ponte, Rollerball e il film del “comeback”, diretto dall’amico Rob Reiner, Misery non deve morire, o ancora la commedia Mickey occhi blu in cui è nuovamente un mafioso, e inaspettatamente Dogville, diretto da Lars von Trier.

James Caan e Jane Fonda in Arriva un cavaliere libero e selvaggio, del 1978. (c) United Artists/courtesy Everett Collection

C’è stato uno iato nella sua carriera, «ma non è stato a causa de Il Padrino» spiega. «Ho preso una pausa di quattro, cinque anni dopo la morte di mia sorella Barbara, che se ne andò troppo giovane per una leucemia. La amavo molto e in quel momento mi sono un po’ perduto». La droga, i quattro matrimoni, l’anno passato nella Playboy Mansion dopo un divorzio, quello che lui stesso descrisse come “Hollywood burnout”, hanno solo aggiunto mattoni all’edificio della sua personale mitologia. «È stato allora che ho scelto la mia frase preferita, quella che oggi posso usare in ogni occasione: “I don’t care”, non mi importa».

Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta

La sua unica regia

Gli importava invece, e molto, cimentarsi nella regia, e fece un unico tentativo, che gli lasciò forse un po’ di amaro in bocca. Li troverò ad ogni costo, nel 1977, tratto dalla vera storia di un padre separato dai suoi figli quando la sua ex moglie entra in un programma di protezione testimoni. Perché non ci ha provato di nuovo, Mister Caan? «Perché sono un true believer, uno che crede davvero in quello che fa. Se hai un’idea devi seguire quella. Non amo i registi che ne hanno troppe. L’idea di quel film, quel padre, erano nella mia testa dall’inizio. Era una storia vera e triste e io ho cercato di darle verità. Per riuscirci non serve fare niente di eccezionale. Basta inquadrare gli occhi di chi ti sta di fronte con la macchina da presa. Essere un regista questo vuol dire: mettere le persone in uno spazio al cospetto di se stessi» conclude, gratificando la cronista con un «my darling». Nel futuro di questo produttore di miti c’è un film mitico che forse non si farà mai: Megalopolis, l’ennesimo progetto impossibile di Francis Ford Coppola. Da anni emerge e riaffonda negli archivi digitali della rete. Anzi, ogni tanto viene aggiornato con nuovi rumor sul cast, sulle vendite dei vigneti californiani di Coppola per finanziarlo. James Caan è arruolato. I progetti impossibili, al cinema, sono quasi sempre i migliori. Se mai questo vedrà la luce, di sicuro lui risponderà all’appello.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA